Wärmepumpen haben sich als eine der vielversprechendsten Technologien für umweltfreundliches und kosteneffizientes Heizen etabliert. Mit einer einzigen Kilowattstunde Strom lässt sich bis zu das Vier- bis Fünffache an Heizwärme erzeugen. Doch um diesen theoretisch möglichen Wirkungsgrad im Alltag tatsächlich zu realisieren, reicht eine korrekte Installation allein nicht aus. Vielmehr entscheidet eine Vielzahl von Faktoren über die Jahresarbeitszahl (JAZ) – von der Auswahl der Wärmequelle über die hydraulische Einbindung bis hin zur intelligenten Steuerung.

Effizienz-Kennzahlen verständlich erklärt

Um gezielt an der Leistungssteigerung zu arbeiten, müssen Sie die zentralen Kennzahlen betrachten. Der Branchenstandard greift auf drei Größen zurück: den COP (Coefficient of Performance), die JAZ (Jahresarbeitszahl) und den SCOP (Seasonal COP). Während der COP den momentanen Wirkungsgrad unter Idealbedingungen beschreibt, bildet die JAZ den gemittelten Wert über alle Betriebsbedingungen des Jahres ab. Erst durch die JAZ erhalten Sie ein realistisches Bild Ihres jährlichen Strombedarfs. Der SCOP ergänzt diese Sicht um saisonale Schwankungen, indem Temperaturen im Winter und Sommer berücksichtigt werden. Schon kleine JAZ-Verbesserungen um 0,5 Punkte können mehrere hundert Euro Einsparung pro Jahr bedeuten.

Auswahl und Pflege der Wärmequelle

Erdreich und Grundwasser: Konstante Bedingungen

Erd- und Grundwasser-Wärmepumpen überzeugen durch nahezu gleichbleibende Temperaturbedingungen im Jahresverlauf. Erdsonden oder Kollektoren im Boden nutzen die gespeicherte Sommerwärme, um im Winter hohe COP-Werte von 4,5 bis 5 zu erzielen. Die anfänglichen Investitionskosten liegen jedoch höher, da Erdbohrungen oder Brunnenanlagen installiert werden müssen. Entscheidend für die Effizienz ist ein sauberer Solekreislauf: Eine regelmäßige Kontrolle des Frostschutzmittel-Mischverhältnisses und die Spülung der Rohrleitungen verhindern Ablagerungen und Leistungseinbußen.

Luft-Wasser-Wärmepumpen: Flexibel, aber wetterabhängig

Luft/Wasser-Wärmepumpen punkten mit günstiger Installation und minimalen Genehmigungspflichten. Allerdings schwankt die Effizienz stark mit der Außentemperatur: Bei milden Temperaturen liegt der COP nahe 4, während er in Frostnächten auf 2,5 sinkt. Eine gute Luftzufuhr, frostunempfindliche Kollektoren und ein optimierter Defrost-Zyklus sind unerlässlich, um Vereisung zu vermeiden und den COP stabil zu halten.

Wasser-Wasser-Systeme: Hohe Leistung, komplexe Genehmigung

Systeme, die Grundwasser fördern, liefern konstant 8–12 °C und erreichen COP-Werte von bis zu 5. Der Aufbau erfordert jedoch eine behördliche Erlaubnis und eine ausreichende Fördermenge (mindestens 1,5 m³/h pro kW Heizleistung). Ein stabiler Brunnenbetrieb sichert die Effizienz über Jahrzehnte.

Hydraulischer Abgleich und Pufferspeicher

Oft wird der hydraulische Abgleich erst durchgeführt, wenn Probleme auftreten. Dabei ist er die Grundlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und minimiert Kurzzyklen der Pumpe. Ohne Abgleich fließen manche Heizkörper zu warm, während andere kaum Betriebstemperatur erreichen. Mit präzisen Einstellventilen auf jedem Heizkreis reduzieren Sie Schaltvorgänge und schonen die Anlage.

Pufferspeicher: Pufferung und Schichtung nutzen

Ein Pufferspeicher mit 300–500 Litern Volumen für Einfamilienhäuser glättet Leistungsspitzen, puffert Solarthermie-Überschüsse und verhindert ständiges An- und Abschalten der Wärmepumpe. Schichtenspeicher sind dabei besonders effizient: Warme Schichten sammeln sich oben, während kältere Schichten unten verbleiben. So bezieht die Wärmepumpe stets das wärmste Wasser und erreicht höhere COP-Werte.

Vorlauftemperatur und Heizkurve korrekt einstellen

Niedrige Vorlauftemperaturen für hohe COP

Wärmepumpen erreichen ihre höchste Effizienz bei geringen Temperatursprüngen. Fußbodenheizungen, die mit 30–35 °C Vorlauf auskommen, erlauben COP-Steigerungen um 15–20 % im Vergleich zu Radiatorbetrieb mit 45–55 °C. Wenn Sie Ihr System noch auf Niedertemperaturheizkörper umrüsten, lässt sich dieser Vorteil auch in Bestandsgebäuden nutzen.

Mit DIY-Maßnahmen über 100€ Heizkosten pro Jahr sparen

Verabschieden Sie sich von hohen Heizrechnungen und starten Sie noch heute mit den DIY-Maßnahmen, die Ihre Heizkosten dauerhaft senken werden. Laden Sie sich das Whitepaper herunter und erfahren Sie, wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen können!

Heizkurve dynamisch anpassen

Moderne Regelungen bieten eine stufenlose Anpassung der Heizkurve in Abhängigkeit von der Außentemperatur. In milden Phasen genügt reduzierter Vorlauf, ohne dass der Wohnkomfort leidet. Eine integrierte Nachtabsenkung senkt die Temperatur in Schlafräumen automatisch, was Energie spart, ohne das Erwärmen am Morgen zu verlängern.

Intelligente Steuerung und Energiemanagement

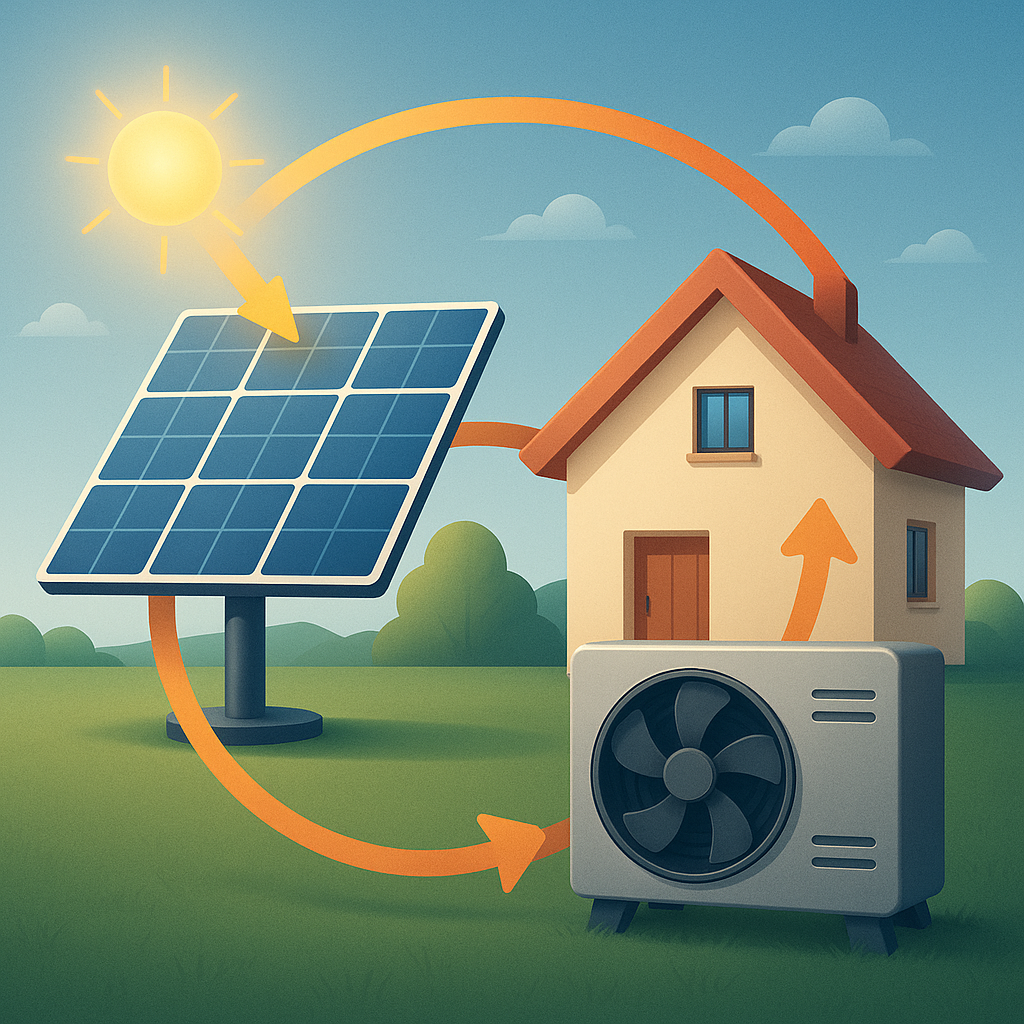

Integration von PV und Batteriespeicher

Wer eine Photovoltaikanlage besitzt, gewinnt einen klaren Vorteil: Überschüsse können direkt die Wärmepumpe antreiben, wodurch Netzstromkosten entfallen. Ein Batteriespeicher ermöglicht es, PV-Überschüsse in der Nacht zu nutzen, etwa für Warmwasser- oder Gebäudetemperaturnachheizung. Intelligente Energiemanager steuern Lastflüsse automatisch und priorisieren Eigenverbrauch.

Wetterprognosen und variable Tarife

Einige EMS-Lösungen binden Online-Wetterdaten ein, um Startzeitpunkte der Wärmepumpe optimal in Phasen hoher Solarerträge zu legen. Gleichzeitig lassen sich günstige Stromtarife (z. B. Nachtstrom oder variabel nach Tageszeit) nutzen, indem bestimmte Betriebsmodi nur zu definierten Zeitfenstern aktiviert werden.

Wartung und Inspektion: Effizienz erhalten

Eine Wärmepumpe ist kein Einbaustück, das nach der Inbetriebnahme stillsteht. Luftfilter sollten monatlich gereinigt und Solefilter alle zwei Jahre gewechselt werden. Fachbetriebe prüfen einmal jährlich Drücke, Temperaturen und Dichtheit im Kältekreislauf. Eine saubere Abtaufunktion verhindert unnötige Laufzeiten und hält den COP stabil.

Ergänzende erneuerbare Technologien

Solarthermie zur Vorerwärmung

Solarthermie-Kollektoren liefern direkt Wärme für Brauchwasser und Heizungsunterstützung. In Frühjahr und Sommer decken sie bis zu 80 % des Warmwasserbedarfs. Geben Sie den Solarertrag im Speichertopf vor der Wärmepumpe frei, verringert sich deren Strombedarf merklich.

PV-Kopplung für Elektro-Anwendungen

Überschüsse aus PV-Anlagen lassen sich nicht nur in die Wärmepumpe, sondern auch in E-Autos, Wärmepunktladestationen oder Hausgeräte einspeisen. Ein ganzheitliches Energiesystem verteilt die Energie dort, wo sie gerade am günstigsten ist.

Praxisbeispiele

In einem 180 m²-Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung, Erdreich-Wärmepumpe (8 kW) und 10 kWp PV-Anlage erhöhen sich JAZ von 3,8 auf 4,7, was jährliche Stromkosten von 1.600 € auf 350 € senkt. In einem Mehrfamilienhaus (5 WE) sorgt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe (15 kW) kombiniert mit Solarthermie (12 m²) für 50 % Heizkostenreduktion und eine JAZ von 4,2.

Förderprogramme und Wirtschaftlichkeit

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) belohnt kombinierte Maßnahmen mit bis zu 45 % Zuschuss. KfW-Kredite mit Tilgungszuschuss von bis zu 27,5 % senken die Finanzierungskosten. Manche Kommunalverwaltungen bieten darüber hinaus Boni für PV-Anlagen oder Solarthermie. Ein Beispiel: Für eine Investition von 35.000 € (8 kW WP + 10 kWp PV + 500 l Puffer) beträgt der BEG-Zuschuss 14.000 €, wodurch sich die Nettoinvestition auf 21.000 € reduziert. Bei jährlichen Einsparungen von 1.500 € amortisiert sich die Anlage in rund 14 Jahren.

Fazit und Ausblick

Die Effizienzsteigerung Ihrer Wärmepumpe ist ein dauerhafter Optimierungsprozess, der bereits bei der Auswahl der Wärmequelle beginnt und bis zu intelligenter Vernetzung mit erneuerbaren Systemen reicht. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus fachgerechter Installation, präzisem Abgleich, optimaler Regelung und regelmäßiger Wartung sichern Sie maximale Jahresarbeitszahlen und niedrige Betriebskosten. Setzen Sie auf integrierte Lösungen, um Fördermittel bestmöglich auszuschöpfen und Ihr Zuhause zukunftssicher zu machen. Ihr dsb-Team berät Sie gerne detailliert zu Ihrem individuellen Projekt!