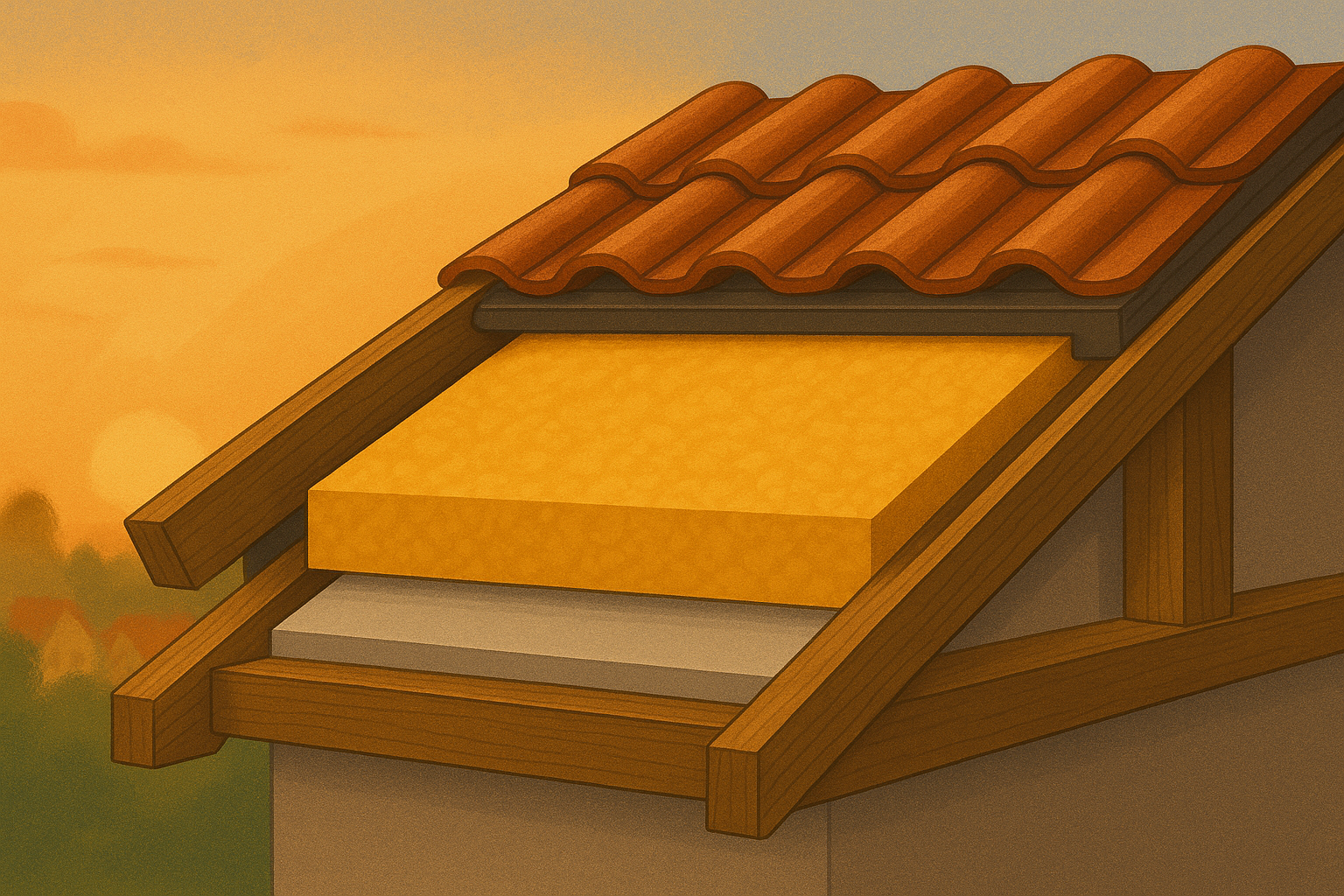

Eine gut geplante und fachgerecht umgesetzte Dachdämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Doch eine Dämmung allein reicht nicht aus. Ohne eine luftdichte Gebäudehülle und eine geeignete Dampfbremse oder Dampfsperre kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und langfristig Schäden verursachen.

Kurz und bündig

- Luftdichtheit verhindert Energieverluste und Feuchteschäden – Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert Heizkosten, schützt vor Schimmel und verbessert den Wohnkomfort.

- Dampfbremse vs. Dampfsperre – Dampfbremsen regulieren Feuchtigkeit, während Dampfsperren sie nahezu vollständig blockieren.

- Häufige Fehler vermeiden – Undichte Anschlüsse, falsche Materialwahl und unsachgemäße Verklebung können Feuchtigkeitsprobleme und Wärmeverluste verursachen.

- Professionelle Umsetzung ist entscheidend – Eine fachgerechte Installation und ein Blower-Door-Test sichern die langfristige Funktion der Dämmung.

Warum ist Luftdichtheit bei der Dachdämmung so wichtig?

Luftdichtheit bedeutet, dass keine unkontrollierte Luft durch Ritzen, Fugen oder andere undichte Stellen in die Gebäudehülle eindringt oder entweicht. Dies hat mehrere Vorteile:

- Energieeinsparung: Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftbewegungen. Dadurch reduziert sich der Heizenergiebedarf und somit auch die Energiekosten.

- Schutz vor Feuchteschäden: Wenn warme Innenraumluft in die Dämmschicht eindringt, kann sie dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden an der Bausubstanz führen.

- Steigerung des Wohnkomforts: Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert unangenehme Zugluft und sorgt für ein angenehmes Wohnklima.

- Verbesserung der Schallschutzwirkung: Eine dichte Gebäudehülle reduziert auch den Eintrag von Außenlärm.

Gesetzliche Vorgaben zur Luftdichtheit

In Deutschland schreibt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass Neubauten und sanierte Gebäude eine luftdichte Gebäudehülle haben müssen. Die Luftdichtheit kann durch einen Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird der Luftaustausch unter kontrollierten Bedingungen gemessen, um Leckagen in der Gebäudehülle aufzudecken.

Dampfsperre oder Dampfbremse – was ist der Unterschied?

Dampfbremsen und Dampfsperren spielen eine essenzielle Rolle bei der Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden, insbesondere in Kombination mit einer Dachdämmung. Ihre Aufgabe ist es, das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmschicht zu kontrollieren und dadurch Feuchtigkeitsschäden wie Schimmelbildung oder Holzfäule zu verhindern. Doch obwohl sie oft synonym verwendet werden, gibt es wesentliche Unterschiede zwischen beiden Systemen:

Dampfbremse: Regulierung der Feuchtigkeit

Eine Dampfbremse begrenzt den Wasserdampfdurchgang, ohne ihn vollständig zu blockieren. Sie erlaubt eine gewisse Menge an Feuchtigkeitsaustausch, wodurch eine zu hohe Feuchtigkeitsansammlung in der Dämmung vermieden werden kann. Dies ist besonders bei Konstruktionen von Vorteil, die eine gewisse Atmungsaktivität aufweisen und Feuchtigkeit kontrolliert abführen müssen. Ein typisches Beispiel ist ein diffusionsoffenes Dachsystem, das in bestimmten Klimazonen von Vorteil sein kann.

Dampfbremsen gibt es in verschiedenen Varianten:

- Konstante Dampfbremsen: Diese haben einen festen Diffusionswiderstand und lassen eine vorher festgelegte Menge an Feuchtigkeit durch.

- Feuchteadaptive Dampfbremsen: Sie passen ihren Diffusionswiderstand dynamisch an die Umgebungsbedingungen an. Bei hoher Luftfeuchtigkeit öffnen sie sich stärker, um Feuchtigkeit nach außen abzuleiten, während sie sich bei trockenen Bedingungen schließen, um Feuchtigkeit in der Konstruktion zu behalten. Diese Variante eignet sich besonders für Bestandsgebäude oder komplexe Bauweisen, in denen sich das Feuchtigkeitsverhalten saisonal verändert.

Dampfsperre: Vollständige Abdichtung gegen Feuchtigkeit

Eine Dampfsperre ist dagegen eine Schicht mit sehr hohem Diffusionswiderstand, die das Eindringen von Feuchtigkeit nahezu vollständig blockiert. Sie wird in Gebäudeteilen eingesetzt, die besonders empfindlich auf Feuchtigkeit reagieren oder in Klimazonen, in denen große Temperaturunterschiede zwischen innen und außen herrschen. Dies ist zum Beispiel bei Flachdächern oder in extrem kalten Regionen der Fall, wo eine zu hohe Feuchtigkeitsaufnahme der Dämmung die Wärmedämmleistung erheblich beeinträchtigen könnte.

Allerdings birgt der Einsatz einer Dampfsperre auch Risiken: Wenn Feuchtigkeit dennoch in die Konstruktion gelangt (zum Beispiel durch Undichtigkeiten oder bauliche Mängel), kann sie nicht mehr entweichen und sich in der Dämmschicht anreichern. Dies führt langfristig zu Schäden. Daher muss eine Dampfsperre immer sorgfältig und lückenlos verarbeitet werden.

Welche Lösung ist die richtige?

Die Entscheidung zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von mehreren Faktoren ab:

- Klimatische Bedingungen: In gemäßigten Klimazonen sind feuchteadaptive Dampfbremsen oft die bessere Wahl, da sie eine gewisse Feuchteregulierung ermöglichen. In kalten Klimazonen kann eine Dampfsperre erforderlich sein, um Feuchtigkeitseintrag aus der warmen Innenluft vollständig zu verhindern.

- Gebäudekonstruktion: Bei einem Bestandsgebäude mit diffusionsoffenen Außenwänden sind Dampfbremsen meist vorteilhafter. In modernen, hochgedämmten Neubauten mit luftdichter Bauweise kann eine Dampfsperre sinnvoll sein, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.

- Nutzung des Gebäudes: In Wohnhäusern mit regelmäßiger Lüftung reicht meist eine Dampfbremse aus. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie Schwimmbädern oder gewerblich genutzten Gebäuden, ist eine Dampfsperre häufig notwendig.

Materialien und Systeme für eine luftdichte und feuchtegeschützte Dachdämmung

Es gibt verschiedene Materialien, die sich für eine luftdichte und feuchtesichere Dachdämmung eignen. Zu den wichtigsten gehören:

- Dampfbremsfolien: Diese bestehen aus Kunststoff oder verstärktem Papier und regulieren den Feuchtigkeitseintritt.

- Dampfsperrfolien: Sie bestehen aus Aluminium- oder Kunststoffverbundstoffen und blockieren Feuchtigkeit fast vollständig.

- Klebebänder und Dichtstoffe: Diese werden benötigt, um Fugen und Anschlüsse sicher abzudichten.

- Sprühbare Abdichtungen: Für schwer zugängliche Stellen gibt es spezielle flüssige Abdichtungsmaterialien, die nach dem Auftragen aushärten und eine luftdichte Schicht bilden.

Nachhaltige Alternativen

Für umweltbewusste Hausbesitzer gibt es auch nachhaltige Materialien, die eine luftdichte und feuchtigkeitsregulierende Wirkung haben, darunter:

- Holzfaserplatten: Sie bieten eine gute Feuchtigkeitsregulierung und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.

- Lehmputz: Lehm hat natürliche feuchteregulierende Eigenschaften und kann in Kombination mit einer geeigneten Dämmung als Alternative zu Folien eingesetzt werden.

- Zellulose-Dämmstoffe: Diese werden oft mit feuchteadaptiven Dampfbremsen kombiniert, um eine optimale Feuchteregulierung zu gewährleisten.

Worauf Hausbesitzer bei der Sanierung achten sollten

Wenn ein Dach nachträglich gedämmt wird, ist eine sorgfältige Planung erforderlich. Dabei sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Bestandsaufnahme: Vor der Sanierung sollte der Zustand des Dachs überprüft werden, um mögliche Feuchtigkeitsprobleme oder Schäden frühzeitig zu erkennen.

- Wahl des richtigen Systems: Die Entscheidung zwischen Dampfbremse und Dampfsperre hängt von den baulichen Gegebenheiten ab. Eine individuelle Beratung ist hier ratsam.

- Professionelle Umsetzung: Luftdichtheit und Feuchteschutz erfordern eine präzise Verarbeitung. Fehler bei der Montage können langfristige Schäden verursachen.

- Blower-Door-Test nach der Sanierung: Eine Luftdichtigkeitsprüfung nach der Sanierung hilft, mögliche Leckagen aufzudecken und sicherzustellen, dass die Sanierung den gewünschten Effekt erzielt.

Kostenlose Checkliste zur energetischen Sanierung

Enthält praktische Schritte und hilfreiche Erklärungen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Sanierungsprojekt erfolgreich zu gestalten. Ob Sie gerade erst mit der Überlegung beginnen oder sich bereits mitten in der Umsetzung befinden – unsere Checkliste unterstützt Sie dabei, alle wichtigen Aspekte im Blick zu behalten und potenzielle Stolpersteine zu vermeiden.

Fazit: Luftdichtheit und Dampfsperre sind essenziell für eine nachhaltige Dachdämmung

Eine funktionierende Dachdämmung ist ohne eine luftdichte Gebäudehülle und eine geeignete Dampfbremse oder Dampfsperre nicht möglich. Nur wenn beide Systeme optimal aufeinander abgestimmt sind, lassen sich Feuchtigkeitsschäden vermeiden, Energieeinsparungen realisieren und der Wohnkomfort steigern. Wer sein Dach saniert oder neu dämmen lässt, sollte daher auf eine sorgfältige Planung und fachgerechte Umsetzung setzen.

Ihr nächster Schritt

Lassen Sie sich von uns beraten und erfahren Sie, wie Sie Ihr Dach optimal nutzen können. Das Team der dsb Deutsche Sanierungsberatung GmbH unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und starten Sie in eine energieeffiziente Zukunft!